お盆とお施餓鬼 お盆準備ガイド

知っているようで知らないお盆の由来

日本の夏といえばお盆!お盆といえば実家に帰って家族に会ったり、レジャーに出かけたりと、私たちにとって馴染み深い風習です。実は1300 年も続く長い長い歴史があります

施餓鬼会(せがき・おせがき)の始まり

施餓鬼会の始まりは、お釈迦さまの弟子阿難尊者さまが修行していると「エンク」という鬼が現れ、「お前は三日のうちに死ぬ、そして餓鬼に生まれ変わるだろう」と言われ、阿難尊者さまは、お釈迦さまに教え請いにきました。するとお釈迦さまは、「阿難よ、おそれることはない、私の言うとおりに供養をしなさい。そして多くの者へ食べ物を施しなさい」と仰せになりました。阿難尊者さまは、教えのとおりに、施餓鬼棚をもうけ、山海の食物を供え、多くの僧侶に供養していただきました。そして、阿難尊者さまは救われ、お釈迦さまの弟子の中で最も長生きをしたことがはじまりとなりました。

施餓鬼会の折、曹洞宗では、「甘露門」というお経を読経をいたします。甘露とは、インドでは神々の飲みの物で、これを飲むと不老不死となるという功徳をもったものとされていました。その味が密のように甘いといわれたことから甘露といい、天の酒・天からの降りてくる甘い露とも考えられたこともあります。この観念は仏教にも取り入れられ、苦悩をいやし、長寿ならしめるとの伝えがあります。

他の生命を食べて生きていると思えば、食べることの重要さに気づかされます。「いただきます」「ごちそうさま」という感謝の言葉が自然にでてくるはずです。これが施餓鬼会の心の表れなのです。

この経典を通じ阿難尊者さまを偲び、自らの持つ、貪りの心を反省し、すべての亡き人に感謝の心を捧げたいものです。

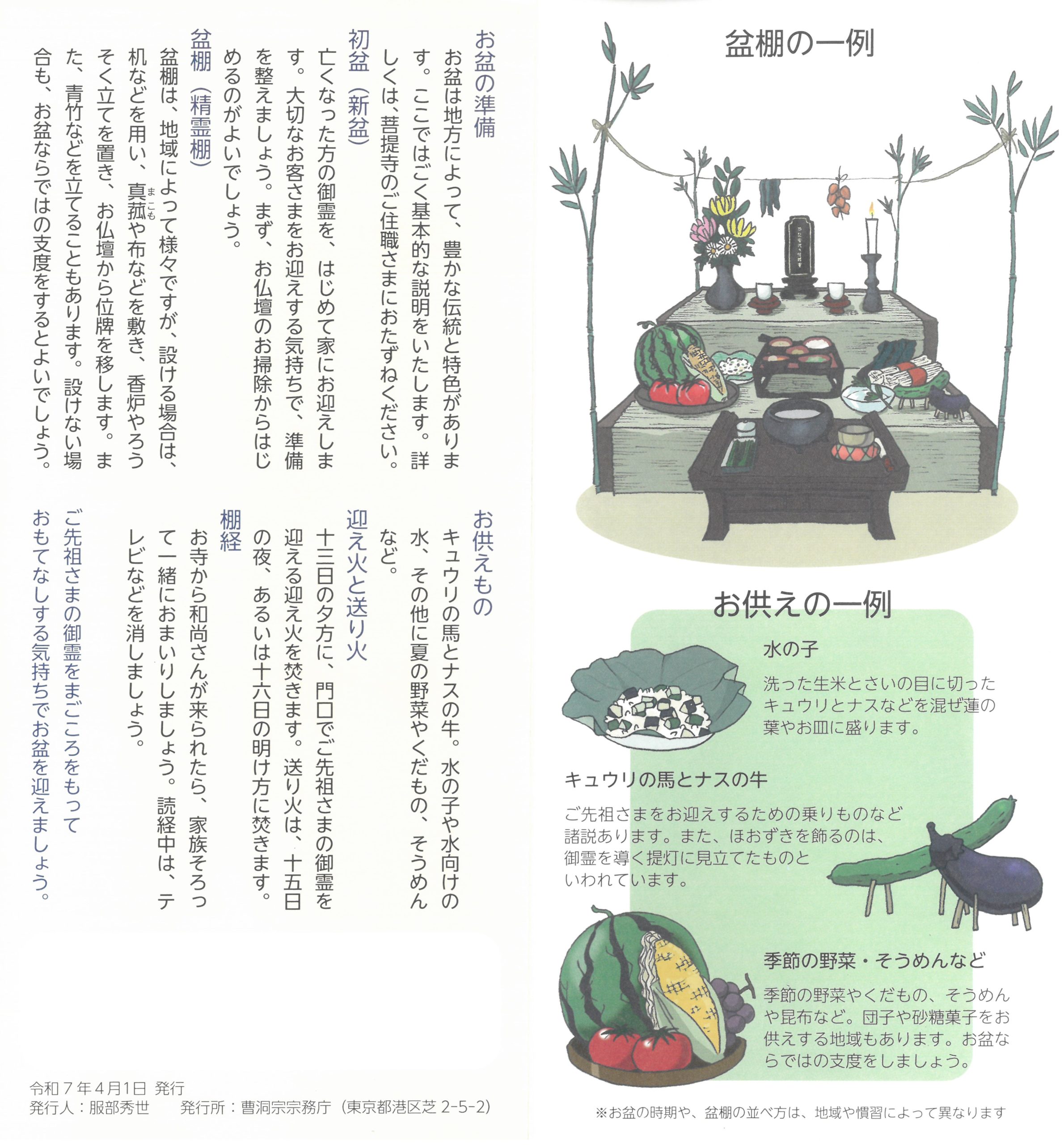

なぜお盆に棚飾りを作るのか

夏に精霊棚を飾る風習は元々、祖先に夏の恵みを感謝し、秋の実りを願うという民俗信仰でした。

その後、一般社会に仏教が浸透するにつれ、先祖供養と合わさって、盂蘭盆会と共に行われるようになりました。

その時代時代の人々が先祖に願い、子孫に託した想いが紡がれて、今、皆様のご自宅の精霊棚・盆棚につながっています。

お盆は是非おじいちゃん・おばあちゃんからお子さん・お孫さんにお家に伝わる精霊棚の飾り方をお伝えされてはいかがでしょうか?

また芳全寺の施餓鬼会(お施餓鬼)は毎年8/7に行われます。ぜひお参り下さい!

修正.png)

この記事へのコメントはありません。